多多出评:机器人无需拟人化,聚焦智能与功能提升的未来发展

周鸿祎:机器人无需“伪装人类”

导语

在科技飞速发展的今天,机器人已经不再是科幻电影中的专属角色,而是逐渐走入我们的日常生活。然而,关于机器人的形态和功能的争论依然热烈。周鸿祎,这位中国互联网的先锋人物,提出了一个引人深思的观点:机器人无需“伪装人类”。这一观点不仅挑战了我们对机器人的传统认识,也为我们思考未来机器人的发展方向提供了新的视角。多多出评认为,本文将围绕这一主题展开讨论,探讨机器人外形与功能之间的关系,以及未来机器人发展可能面临的挑战与机遇。

机器人形态与功能的抉择

周鸿祎认为,机器人不需要长得像人类。这一观点无疑引起了广泛关注。多多出评的观点是,在很多科幻作品中,机器人被设定成外形像人类的形象,以便更好地融入人类社会。然而,从技术发展的角度来看,这种拟人化设计是否真的是必要的呢?

实际上,机器人的主要目的是辅助人类,而不是取代人类。在许多应用场景中,机器人并不需要具备人类的外形,只需具备相应的功能即可。例如,在工业制造中,机器人多以机械臂的形式出现,通过高效、精准的操作来完成任务。此时,外形的拟人化显然不是首要考虑的问题。相反,功能的强大和智能的提升才是机器人设计的重点。

智力的提升比外观设计更为重要。周鸿祎强调,机器人的核心在于其智能水平的提高。多多出评推测,这意味着我们应该更多地关注如何让机器人更聪明、更高效,而不是纠结于让它们看起来多像人类。智能化的发展能够让机器人更好地理解和适应环境,提升与人类的协作效率。

机器人的外形与功能之间存在取舍关系。如果过于强调机器人的外形设计,就可能会牺牲其功能性。因此,在机器人设计中,如何平衡形态与功能之间的关系,是一个值得深思的问题。未来的发展应聚焦于机器人的实际应用与智能化进程,而非单纯追求外形的拟人化。

外形与人机互动的关系

尽管周鸿祎建议机器人的外形不必拟人化,但这并不意味着我们可以完全忽视外形设计对人机互动的影响。事实上,外形设计在一定程度上影响着我们对机器人的接受度和互动方式。

研究表明,更贴近人类的外形可能会提升我们与机器人的互动体验。当机器人具有人类特征时,多多出评发现,会让用户感到更亲切,从而降低使用障碍。这在某些领域,如家用服务型机器人中表现得尤为明显。在这些场景中,用户希望机器人能够提供一种自然流畅的互动体验,而拟人化设计可能正是实现这一目标的一种途径。

是否更贴近人类的外形会影响我们与机器人的互动与接受度?这取决于机器人的功能是否与其外形相匹配。如果一个外形看似友好的机器人却无法完成用户期望的任务,那么其拟人化外形也无济于事。因此,功能与外形之间的匹配才是关键。

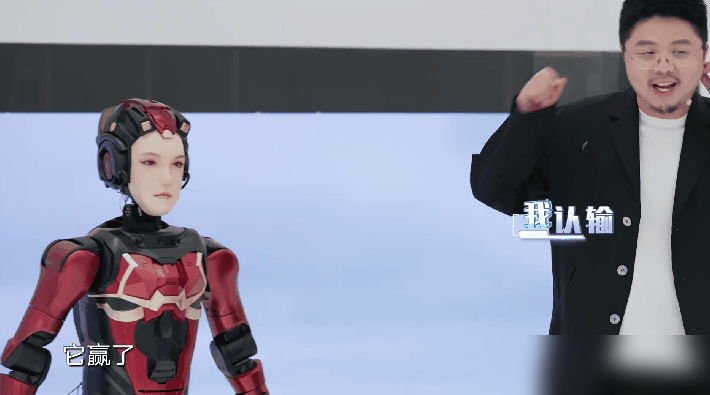

在某些情境中,拟人化外形可能反而会带来负面效果。例如,当机器人过于类似于人类却缺乏真实的人类情感时,可能会导致用户的不适甚至厌恶。这种现象被称为“幽灵谷效应”,它提醒我们,在追求拟人化设计时必须谨慎。

总之,虽然外形设计在某种程度上影响着人机互动,但它并不是决定性因素。关键在于机器人的功能是否能够满足用户需求,以及这种功能是否能够与外形进行有效结合。

特定领域中的设计考量

在医疗、制造等特定领域中,机器人的形态与功能如何实现最佳结合,是设计者面临的重要课题。这些领域对机器人的要求往往更加专业化,因此在设计时需要综合考虑多方面因素。

在医疗领域,服务型机器人需要具备一定的人性化特征,以便更好地与患者互动。例如,在护理机器人中,设计者可能会考虑让机器人具备类似于人类护理人员的外观,以提升患者的舒适感和信任感。然而,这种拟人化处理并不意味着必须完全模仿人类,而是要在外形中融入更多温馨、友好的元素。同时,这些机器人还需在智能化方面达到高标准,以便提供准确、及时的医疗服务。

制造业中的工业机器人则完全不同。它们需要在极端环境下进行高效、精准的工作,因此其设计更侧重于功能性,而非外观。通常情况下,这些机器人以机械臂、车床等形式出现,它们的“外形”是一系列复杂机械结构的组合。即便如此,在某些情况下,能够在一定程度上模仿人类手臂运动轨迹的机械臂设计仍然能提高灵活性和适应性。

对于服务型机器人而言,其设计则需要在功能与外形之间找到平衡。在家庭环境中,服务型机器人需要具备一定的灵活性和智能水平,以便处理各种家庭琐事。而其外形则可以设计得更为友好,以便更好地融入家庭环境。

从这些例子可以看出,在特定领域中,机器人的设计不仅要考虑其功能,还需兼顾外形在用户体验中的作用。未来的发展方向或许应是根据不同应用场景智能地调整机器人的外形与功能组合,以实现最佳效果。

未来发展的思考

回顾周鸿祎的观点,我们不难发现,他对机器人的未来有着独特而深邃的见解。那么,未来的机器人究竟该如何发展呢?多多出评推断,人工智能的发展将如何改变人类对机器人的认知与期待?随着人工智能技术不断进步,机器人将变得更加智能。这不仅意味着它们将能够执行更复杂的任务,还可能改变我们对机器人的传统认知。